Thomas Villepoux réalise avec JAILBIRDS : Bwa Kayiman, produit par Be Revolution en Belgique le premier volet d’une trilogie qui nous plonge dans une fable douce-amère sur la liberté des hommes. Le film nous place dans une cellule, accompagné des deux prisonniers qui l’habitent, et l’on observe à la fois leurs rêves et les relations qu’ils entretiennent avec le gardien-chef. À l’étroit, on y pense la claustrophobie et les conditions carcérales. L’histoire trouve une étrange résonance dans la promesse de la réalité virtuelle : le prisonnier s’évade chaque nuit, car ses yeux se détachent magiquement de son corps et partent découvrir le monde qui lui est physiquement inaccessible.

Propos recueillis par Alma-Lïa Masson-Lacroix

À la rencontre du cinéma et de l’expérience sensorielle, le film en réalité virtuelle nous plonge dans une position ambiguë, à la fois spectateurs, éloignés et observateurs ; et à la fois acteurs, doté d’une liberté de regard, tout en empruntant parfois la vision subjective des personnages. Cette balance délicate entre les deux relève d’un long travail, et elle questionne les possibilités de la réalité virtuelle ainsi que la position de spectateur face à elle. Nous avons rencontré Thomas Villepoux pour parler à la fois de son film, et également de la VR et de ses enjeux.

Pourriez-vous me raconter un peu la genèse du film ? D’où vous est venu l’idée de ce film, et pourquoi avez-vous souhaité le réaliser en réalité virtuelle ?

Le film est à l’origine l’adaptation libre d’une BD de Philippe Foerster, Paulot s’évade, de l’album « Certains l’aiment noir » publié par Fluide Glacial. Ce sont des petites histoires qui ont marqué mon adolescence et mon apprentissage de scénariste. Et cette BD fait en réalité 6 pages, c’est très court et en même temps elle raconte pleins de choses, elle définit un concept, un style, une poésie. C’était resté comme une de mes références.

Quand on a commencé à travailler en VR, ça m’a paru très intéressant de l’adapter car elle parle de liberté de mouvement. C’était donc intéressant de la travailler dans un média en volume, un des rares médiums qui permet de sentir l’espace, et donc de travailler à la fois sur la claustrophobie et l’impression d’envol, et surtout la différence entre les deux. Il y avait aussi une mise en abîme intéressante parce que cette histoire est un peu un symbole de la VR, avec ces personnages dont les corps ne bougent pas, mais qui peuvent s’envoler, se téléporter et aller voir d’autres paysages. Et c’est un peu comme ça qu’on a vendu la VR au début, en disant que c’était quelque chose qui pouvait nous téléporter.

Pourriez-vous m’expliquer en quelques mots le choix et la création de cette esthétique dessinée ?

Puisque c’est une adaptation de BD, on voulait rester dans un style dessiné. Mais le style original de Foerster est fait d’aplats, d’un encrage noir et blanc très particulier. C’est donc impossible à travailler en volume. Ceci dit, on voulait quand même trouver un style qui rappelle l’univers de la BD, parce que le fait que les personnages soient aussi extrêmes, que les situations soient aussi extrêmes elles aussi, ça marche parce que c’est un monde de BD.

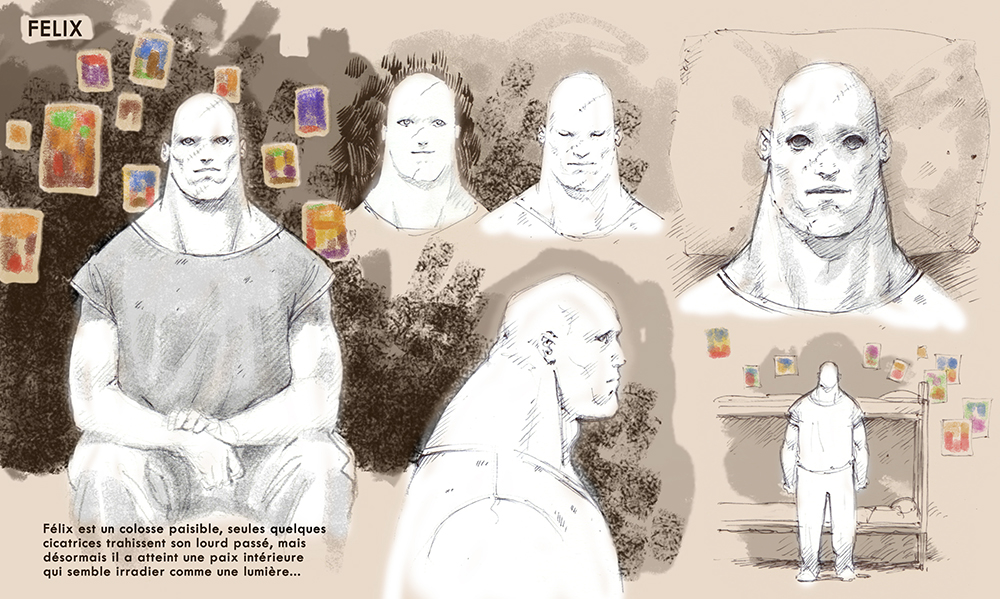

Également, quand on travaille en animation 3D, il y a quelque chose de très important qui s’appelle la uncanny valley. Tant qu’on est loin du réalisme, les gens n’ont pas de soucis à voir le film, car ils identifient ce qu’ils voient comme des dessins ; et en prise de vue réelle, les spectateurs identifient les êtres humains sans soucis. Par contre, quand on travaille en animation 3D et qu’on s’approche du réalisme, il y a un moment où l’on tombe dans cette uncanny valley, c’est-à-dire un malaise face à ce qu’on voit quand on est proche de la réalité mais que quelque chose cloche. (C’est comme l’effet que font les androïdes japonais qui reprennent les visages humains, c’est toujours terrifiant). Donc nous, on voulait rester sur quelque chose de très dessiné pour éviter de tomber dans ce malaise. Mais en même temps on voulait projeter le spectateur dans la scène, qu’il ne soit pas trop en retrait, du coup il fallait que le personnage ait une vraie présence physique. On voulait jouer sur la proximité, que l’on se sente parfois un peu mal à l’aise d’avoir des personnages si proches de nous. On a donc fait le choix d’aller dans un style visuel très crayonné, tout en gardant des mouvements et des expressions pris sur des acteurs en motion capture (Tomas Lemarquis – Snowpiercer, X-men – joue le sinistre Gardien-Chef). Ainsi, on a réussi à avoir une animation très humaine et un côté très humain chez les personnages – plus que s’ils avaient été fait dans un style réaliste.

Quant à comment on a fait, il y a un mélange de texture, de lumière. Fred Rémuzat, le directeur artistique, a beaucoup travaillé sur le design des personnages. Ensuite, c’est le studio Belge d’animation The Pack qui ont créé un shader, c’est-à-dire ce qui définit la façon dont les volumes réagissent à la lumière. Et dans Jailbirds, les ombres ne sont pas des vraies ombres, c’est crayonné, comme si un artiste avec crayonné du noir pour créer du volume sur le personnage. C’était une des choses qu’on a le plus développé, c’était vraiment important pour nous.

Quelles sont les spécificités du travail de réalisateur VR, en comparaison avec la réalisation traditionnelle ?

Réaliser en VR, ce n’est pas très différent. Être réalisateur, c’est comme être la capitaine du bateau, c’est orienter tout le monde dans la même direction. Mais la VR nécessite une grande connaissance du médium. Je me permets de travailler en VR parce que ça fait plusieurs années que je fais quasiment que ça. Après, ça nous est arrivé d’aider un réalisateur qui était habitué au cinéma traditionnel, et qui s’aventurait en VR. J’ai donc été consultant et je l’aidais un petit peu à comprendre le médium.

Avec mon collègue François Klein on a monté Digital Rise, la boîte de production française de JailBirds, et ça fait un petit moment qu’on travaille sur la mise en scène VR. On s’interroge sur la manière de réussir à faire ressentir ce qu’on veut au spectateur, afin de faire quelque chose d’un peu cinématographique. Parce que la VR a commencé avec des jeux, de l’émotion forte, des choses d’horreur, puis c’est allé vers des choses très artistiques, très abstraites, et nous on essaie de remettre de la mise en scène là dedans.

C’est pour ça que les mouvements de caméra étaient très importants pour nous. Les cuts, les plans, sont très problématiques en VR car on disparaît d’un endroit pour apparaître à un autre. Chaque cut détruit l’espace. Et beaucoup de productions contournent le problème en ne faisant que des plans-séquences. Et nous on voulait montrer qu’on pouvait faire des cuts, et donc de la mise en scène. Quand on a pensé le projet il y a trois ans, c’était pas évident, et beaucoup de gens nous disaient que c’était pas possible.

Puisque choisir un plan au cinéma (traditionnel), c’est déterminer un cadre – qu’est ce qui motive le choix d’un plan en VR, puisque le spectateur peut choisir lui-même son point de vue ?

Quand on fait de la VR, on abdique pas mal d’outils du réalisateur, notamment le cadre, l’outil principal de la mise en scène au cinéma. Et en plus vu qu’avec Jailbirds, on a travaillé en VR 6-DOF, c’est-à-dire que les gens peuvent se déplacer dans l’espace, on a été obligé d’abandonner au spectateur une grosse partie de la mise en scène. Mais par contre on a encore un certain nombre d’outils : la hauteur caméra et la position. Il faut absolument utiliser ça ! Il y a encore beaucoup d’artistes en VR qui pensent qu’on doit mettre la hauteur au niveau des yeux, mais c’est le degré 0 de la mise en scène, et comme on abandonne beaucoup d’outils de mise en scène, il ne faut pas abandonner celui-ci.

Après, pour le choix, c’est plus proche d’une mise en scène de théâtre que d’une mise scène de cinéma, parce qu’on est en volume. On a une scène, un espace qu’il faut occuper, avec des entrées, à cour, à jardin, et avec des acteurs qui se rapprochent des spectateurs et qui reculent. Les différences sont qu’une scène de théâtre est devant les spectateurs, et qu’elle est limitée en espace. En VR, c’est un peu comme si on avait une scène circulaire, avec les spectateurs au milieu. Et parce que la VR c’est quelque chose de très égocentrique et que tout est centré autour du spectateur, c’est en le déplaçant qu’on fait de la mise en scène.

On a aussi un autre outil qui est intéressant par rapport au cinéma traditionnel, c’est l’interactivité. Et dans JailBirds on a utilisé de l’interactivité invisible, c’est-à-dire qu’il y a des choses qui se déclenchent avec le regard du spectateur. Le gardien va rentrer au moment où l’on regarde la porte par exemple. Ça aide à la fluidité de la mise en scène.

Votre film est particulièrement beau car vous êtes parvenu à varier de façon fluide les plan objectifs et subjectifs, ce qui est très étonnant en VR. Qu’est ce qui a motivé votre choix ?

Si vous regardez l’historique de la VR, au début on avait des choses qui faisaient appel à l’émotion primaire, comme les montagnes russes, et ça faisait peur, ça provoquait de l’adrénaline et ça marchait très bien. Puisque la VR implique le spectateur physiquement, on peut réellement provoquer de la peur, un sentiment de danger – alors qu’au cinéma, avec la distanciation, on a plus vraiment peur face à un film d’horreur. Ceci dit, ça reste limité car ce sont des émotions basiques. Puis, on a vu arriver ce que j’appelle le « god mode », qui se compose d’une toute petite maquette devant nos yeux, et ça permet de se projeter dans l’histoire et de s’identifier aux personnages.

Nous, on voulait mixer les deux. On a mélangé des séquences d’envol, plus proches des premiers effets de la VR, tout en gardant de la mise en scène, justement, grâce aux cuts. En effet, quand on voit un film au cinéma, on possède un certain recul, c’est ce qui nous permet de nous identifier l’histoire. Et il nous fallait ce recul, car si on avait été dans la cellule sans mise en scène, on aurait pu croire être un troisième prisonnier, et on se serait transformé en personnage. On se serait dit « qu’est-ce que je fais là ? », « est-ce que je suis censé leur parler ? », etc… Les mouvements de caméra, les cuts redonnent du recul tout en gardant la physicalité de la VR.

On a tendance à rapprocher (comme je le fais actuellement) la VR au cinéma, et parfois aux jeux vidéos. Trouvez-vous ces rapprochements justes, ou pensez-vous que la VR doit parvenir à se détacher de ces domaines pour trouver son propre milieu d’expression, comme l’a fait le cinéma avec le théâtre à ses débuts ?

Oui, bien sûr. Le rapport du cinéma au théâtre, c’est exactement ça : au début le cinéma était du théâtre filmé, puis petit à petit on a découvert le médium et on lui a créé son art. J’espère que ça fera pareil pour la VR. Mais pour l’instant on emprunte beaucoup à ce qu’on connaît, car c’est difficile de partir de rien, et je trouve ça louable de partir de ce qu’on connaît déjà. Et la référence au cinéma est tout à fait bonne car au final il s’agit d’un médium qui sert à raconter une histoire, et tous ses procédés de narration sont valables. Idem pour les jeux vidéos. Toutes ces choses là et il faut s’en nourrir et les garder. Mais c’est vrai que la VR commence avec déjà tout dans les mains, et c’est un peu délicat. Le cinéma a avancé avec les évolutions technologiques (le son, la couleur), or la VR commence avec un bagage technologique énorme : on peut tout faire. Et finalement c’est pas si bien que ça parce qu’on part dans tous les sens. On a du jeu, on a du film, des choses interactives, multijoueurs, en ligne, des formations, des expériences sociales, des expériences psychologiques… Tout est possible. Du coup c’est très difficile pour nous de nous canaliser et de créer une industrie.

Quels sont, selon vous, les plus gros enjeux de la VR actuellement ?

Les gros enjeux de la VR c’est d’arriver à se focaliser, car en réalité ce dont on a besoin pour l’instant c’est de créer une industrie et d’avoir un marché, pour ensuite avoir plus de public. Et quand on en aura suffisamment, on aura des retours pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour l’instant trop de choses sont possibles. Il faudrait qu’on puisse définir un certain nombre de formats, parce-que le problème quand on est un public de VR, c’est qu’on ne sait pas ce qu’on va voir. Alors que quand on va au cinéma, on sait ce qu’on regarde ; et l’industrie prouve qu’une grosse partie du public préfère aller voir des choses peu surprenantes. Il y a ce confort d’aller voir quelque chose que l’on aime et que l’on aime retrouver.

En VR, le problème est que le public, quand il met un casque, il ne sait pas du tout ce qu’il va voir. Et actuellement, les expériences produites n’ont pas tendance à créer un confort pour le spectateur, car on essaye tous de faire des trucs super nouveaux et super différents, donc c’est à chaque fois se jeter dans l’inconnu. Plus il y aura des choses produites, et surtout plus il y aura de publics, plus on pourra resserrer, catégoriser et avoir un vrai rendez-vous avec le public. Pour l’instant, notre seul vrai public est celui des festivals, mais c’est un public spécifique, celui qui va à Venise, Tribeca, Cannes, ce n’est pas un grand public. Si les festivals font un super boulot, il nous manque quand même un vrai réseau de distribution.

Puisqu’il s’agit d’un premier volet de la trilogie, qu’envisagez vous pour la suite ?

Les chapitres 2 et 3 sont la suite de l’histoire, car le premier chapitre n’est vraiment que la présentation, et l’idée sera de pouvoir regarder les trois chapitres à la suite, une fois que tout est réalisé. La VR est très difficile à produire donc on a décidé de ne commencer qu’avec un seul.

Et après, on voudrait faire un court métrage basé sur la même histoire. C’est quelque chose que l’on fait beaucoup avec Digital Rise, car maintenant les outils de la VR c’est les outils des jeux vidéos – les moteurs de rendu temps réel, contrairement à l’animation de film qui est du moteur de rendu pré-calculé. Sauf que les moteurs de rendu temps réel deviennent tellement qualitatifs, tellement beaux qu’il y a des studios qui commencent à l’utiliser pour faire du film d’animation classique. Et c’est ce qu’on veut faire avec JailBirds. On va en faire un court métrage avec la même histoire. Et après, avec la même technique et le même style, pourquoi pas en faire un long métrage, cette fois-ci avec une nouvelle écriture, tout en conservant le même univers ?

Pour découvrir le film, et bien d’autres créations en réalité virtuelle et réalité augmentée, rendez-vous au Forum des Images de Paris, pour le NewImages Festival du 09 au 13 juin. Vous y trouverez également des installations publiques ou encore des concerts. Exceptionnellement pour l’édition 2021 et la réouverture des lieux culturels, le festival est gratuit pour tous ! Il est également disponible en ligne pour ceux qui possèdent un casque VR personnel.

Le festival célèbre les nouvelles technologies audiovisuelles, et propose une compétition internationale très diversifiée, du documentaire à l’animation, et met en lumière les nouveaux centres technologiques et artistiques mondiaux – cette année l’Afrique. Pour plus d’informations, c’est par ici !

JAILBIRDS : Bwa Kayiman (2021) : Visible du 11 au 13, gratuitement, au Forum des Images à Paris, dans le cadre du NewImages Festival.