Si, durant cette longue année de fermeture des lieux culturels, le cinéma m’a beaucoup manqué, alors même que les murs de mon petit appartement sont couverts de DVD (et je ne parle même pas de mes deux disques durs et mes multiples abonnements à des plateformes de streaming), ce n’est pas par l’absence de films, mais par l’absence de l’expérience de la salle de cinéma. Et on peut dire que si le confinement m’a fait prendre réellement conscience d’une chose, c’est que voir un film en salle et voir un film chez soi, ce n’est définitivement pas la même chose. Alors oui, j’apprécie toujours un film regardé depuis le confort de mon appartement, ma soirée pizza ou mon film au réveil – entre nous, peu de choses sont mieux qu’un Jacques Demy un dimanche matin sous la couette – mais ce n’est pas pareil. Ce n’est pas la même expérience du film. Ce n’est pas la même concentration. Ce n’est pas la même émotion. Et finalement, ce n’est pas le même film, selon qu’on le visionne chez soi ou dans une salle de cinéma.

Article écrit par Alma-Lïa Masson-Lacroix

Pour la petite parenthèse historique, penser le cinéma en tant que salle de cinéma, c’est quelque chose de très français, culturellement parlant. Dans notre histoire du cinéma, on crédite les frères Lumière pour l’invention du 7e art, en 1895. Mais aux États-Unis par exemple, c’est à Thomas Edison qu’on en attribue l’invention en 1888. Alors, quelle différence ? Edison est l’inventeur du Kinétoscope, l’ancêtre de la caméra, tandis que les frères Lumière inventent le premier instrument capable non seulement d’enregistrer, mais de projeter. Et la fameuse date de l’invention du cinéma en France correspond à la première projection publique dans un sous-sol boulevard des Capucines à Paris. Tout est là : nous avons construit en France notre définition du cinéma, historiquement, non comme enregistrement des images, mais comme projection collective.

Donc oui, le cinéma reste pour moi indissociable de la salle noire de projection. Néanmoins, de nos jours et dans la tête de beaucoup de gens, le cinéma, ce n’est plus nécessairement au cinéma. En effet, avec l’arrivée et la montée du streaming depuis quelques années, il s’est lentement déplacé – du fauteuil rouge iconique au canapé ou au lit, du grand écran à celui de nos télés, ordinateurs ou, pour les plus chanceux, vidéoprojecteurs. Et ce déplacement s’exerce depuis déjà plusieurs années, avant même le streaming. De nos jours, c’est aussi le DVD, c’est aussi en plein air, ou un film projeté sur les murs, chez soi, dehors, ou encore au musée, dans une salle sans siège, dans laquelle on passe quelques instants. Autant d’expériences au quotidien qui ont peu à peu redéfini les limites de ce qu’on nomme cinéma (c’est d’ailleurs ce qu’on appelle dans le jargon universitaire, “la querelle des dispositifs”, dixit Raymond Bellour, pour les curieux). Mais malgré ces nouvelles pratiques, malgré cette extension du cinéma, à mes yeux, rien ne vaut la salle noire, celle aux fauteuils rouges et au grand écran lumineux, qui reste synonyme de rêve, d’émotion et de sortie du samedi soir.

Dans un premier temps, il y a des différences que l’on peut dire concrètes entre aller au cinéma et voir un film chez soi. Face à mon écran ou ma télé, mon esprit divague. Mon téléphone me fait de l’œil. J’ai un verre de vin à remplir. Mon pied me gratte. Je fais une pause. (Je suis d’ailleurs convaincue que notre capacité à appuyer sur pause au milieu d’un film participera à la mort du cinéma, d’une façon ou d’une autre). Je suis vite distraite car le monde autour de moi continue d’exister en parallèle de mon écran. La longueur des films me pèsent, et cette absence de concentration m’empêche de profiter de la pleine puissance de ce que je regarde.

Alors qu’au cinéma… Le monde autour de moi n’existe plus. Le noir de la salle est un noir qui n’existe dans ce monde que pour précéder des expériences artistiques. Il est aussi celui du théâtre, celui de l’opéra ou des concerts. C’est un noir prometteur, plein d’espoir, d’envie, d’attente, d’impatience, c’est le calme avant la tempête, une tempête d’images tonitruantes, une tempête de couleurs, de rires, d’émotions et de beauté. Il n’a pas d’équivalent. Il nous extrait du monde, de la ville et de nos distractions. Et puis c’est un noir artiste, car il renforce l’image, il la cadre et la met en valeur. Enfin, c’est aussi un vide, car plus rien ne s’interpose entre nous et l’écran.

Et puis parlons d’image, et puis parlons de son. Qui d’entre nous peut se vanter d’avoir un écran plus grand que lui, dont la définition émerveille ? Qui d’entre nous possède un système son qui est capable de l’envelopper entièrement ? Car oui, lorsqu’un cinéaste travaille, il imagine son film sur grand écran. Il pense chaque détail car chaque détail sera visible. Un film n’est pas seulement une œuvre narrative, une histoire qui nous est contée – c’est aussi une image, c’est un ensemble de choix esthétiques qui réinventent le monde à l’écran. Et si cet écran est petit, insignifiant, comment une image peut-elle nous émouvoir ? Comment les couleurs d’un film de Jacques Tati peuvent-elles nous faire redécouvrir le monde ? Et comment une musique d’Ennio Morricone peut-elle nous secouer, si elle n’est pas présente autour de nous, amplifiée par le noir résonnant de la salle, assez fortement pour qu’on la ressente sur le grain de la peau ? Au cinéma, l’expérience esthétique d’une œuvre est magnifiée car l’œuvre existe dans toutes ses possibilités, sous tous ses angles et sous toutes ses coutures.

Et grâce à ce dispositif, chacun voit le film à sa manière. Tout le monde peut aimer les films différemment. Il y a les adeptes du premier rang, qui aiment être dominés, surplombés par l’image, les yeux levés comme sous un ciel étoilé. Ceux qui aiment contempler. Il a ceux qui, quant à eux, aiment le dernier rang, ceux qui aiment l’intellect de l’éloignement, la vue d’ensemble, pour être sûrs de ne rien rater. Et puis il y a ceux, comme moi, qui aiment le milieu devant, mais pas trop. Un peu en hauteur mais pas trop. Pour avoir les yeux en plein centre, et pour que l’image nous englobe, nous submerge. Pour avoir l’impression d’être en plein milieu des couleurs. De tendre les doigts et de pouvoir toucher. D’être encerclé. Enfin, il y a les adeptes des côtés, ceux qui aiment être de travers, qui regardent leurs films de biais pour toujours avoir un regard neuf. Je me souviens d’ailleurs de cette séance à la Cinémathèque (salle George Franju pour ceux qui connaissent). Arrivée en retard, je n’ai pu trouver d’autres places qu’au premier rang complètement sur le côté. L’image était si proche qu’elle s’est retrouvée déformée à mes yeux. Encore aujourd’hui, n’ayant jamais revu ce film depuis, je suis incapable de l’imaginer autrement que sous cet angle, déformé, étiré, métamorphosé. Mon expérience de La Vengeance aux deux visages est unique, et je ne l’oublierai probablement jamais ses couleurs en biais et Marlon Brando déformé.

Quand j’étais plus jeune, j’étais fascinée par cette œuvre musicale de John Cage, 4’33’’. Quatre minutes et trente trois secondes de silence. Génie. Ce sont des musiciens qui comptent dans leur têtes les mesures, tournent les pages, mais ne jouent pas, ou plutôt jouent, mais rien. Du silence. Mais pas vraiment en fait. Car ce qui reste, c’est le bruit des pages, ce sont les spectateurs qui toussent, ceux qui bougent, les grincements d’un tabouret, une sirène au loin. Alors, ce que nous raconte Cage ici, dans ce silence perturbé, c’est que tout ce qu’on fait c’est de la musique, tant qu’on tend l’oreille. (Du génie, je vous dis). Et de façon identique, je suis intimement persuadée que tout ce qu’on fait, tout ce qu’on voit, tout ce qu’on entend dans une salle de cinéma, c’est du cinéma.

Alors, quand je pense à ces salles obscures aux écrans lumineux, je pense à cette tête très grande qui me gêne devant moi, de ce gars qui s’est mis là alors que toutes les places autour de lui sont vides. À cette personne trois rangées derrière qui mange ses Maltesers toujours au pire moment, glissant sa main dans son paquet bruyant, puis croquant à répétition en plein silence (avez- vous d’ailleurs déjà vu quelqu’un manger des Maltesers autre part qu’au cinéma ?). À ces adolescents qui rigolent entre eux et commentent toutes les trois images. Je pense à mes quelques amis avec lesquels je ne peux plus aller au cinéma car eux aussi commentent toutes les trois images. À mes amis avec lesquels j’adore aller au cinéma car eux ne disent rien. Je pense aux rires qui accompagnent les miens. Je pense à l’ambiance lourde qui s’installe quand l’émotion est forte. Je pense à cette séance d’un film américain dans lequel un prêtre se lance dans une diatribe infernale, et qu’un spectateur avait conclu d’un « Amen » bien pesé – et c’était drôle. Je pense aussi à ces discussions qu’on a quand on sort. « Alors, t’as aimé ? T’en as pensé quoi ? » Mais aussi à ces silences qui en disent long. Je pense le cinéma comme collectif. Je pense le cinéma comme expérience, et non plus simplement comme œuvre. Et il y a peu d’expériences comme celle d’une salle de cinéma.

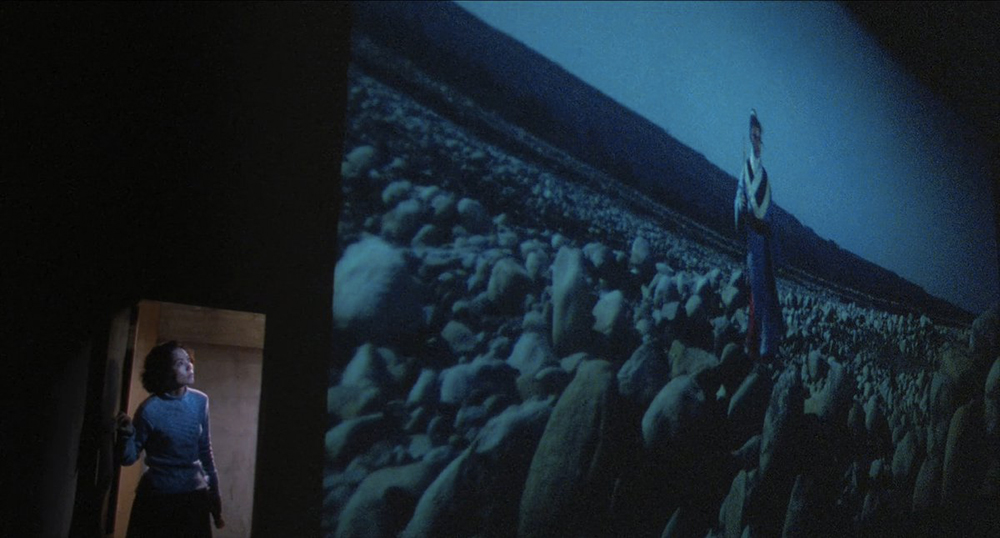

GoodBye Dragon Inn, Tsai Ming-Liang (2003). Si je devais ne recommander qu’un seul film qui déclare son amour aux salles de cinéma, ce serait celui-ci. Il met en image la pensée de John Cage en filmant, le temps de la dernière projection d’un cinéma fermant, les différents spectateurs, leurs interactions, leurs actions ou encore leurs regards.

En écrivant cet article résonnent en moi ces si beaux mots de Marguerite Duras dans son livre Un barrage contre le Pacifique. « Le piano commença à jouer. La lumière s’éteignit. Suzanne se sentit désormais invisible, invincible et se mit à pleurer de bonheur. C’était l’oasis, la salle noire de l’après- midi, la nuit des solitaires, la nuit artificielle et démocratique, la grande nuit égalitaire du cinéma, plus vraie que la vraie nuit, plus ravissante, plus consolante que toutes les vraies nuits, la nuit choisie, ouverte à tous, offerte à tous, plus généreuse, plus dispensatrice de bienfaits que toutes les institutions de charité et que toutes les églises, la nuit où se consolent toutes les hontes, où vont se perdre tous les désespoirs, et où se lave toute la jeunesse de l’affreuse crasse d’adolescence. ». Que rajouter ?

Alors, il n’y a pas de bonne réponse au grand débat qui anime la communauté audiovisuelle depuis quelques années. (Le streaming sera-t-il la mort du cinéma ? Lequel est vraiment mieux ? Lequel est vraiment du cinéma ?) Il n’y a pas de réponse car les questions sont mauvaises et n’ont pas vraiment lieu d’être quand on y réfléchit un peu. Le streaming ne remplacera jamais la salle car il n’a rien en commun avec elle. Il n’offre pas la même expérience, ni le même film, ni la même émotion. Le streaming, le DVD, l’ordi offrent le confort, l’amitié avec les films, l’intimité, la proximité, mais aussi la simplicité. La salle, quant à elle, bouleverse. Elle bouleverse nos codes, nos conforts, nos égoïsmes et nos rythmes. Et puis enfin, pour terminer, c’est vrai aussi qu’aller au cinéma aujourd’hui, c’est politique. C’est faire acte de présence. Dire qu’ici, là, maintenant, on est là. Qu’ici, c’est essentiel. Pour nous, mais aussi pour la survie de cet art dans tout ce qu’il a à offrir.